সমাজ, আত্মহত্যা এবং ডুর্খেইম

[লেখাটি লিখেছেন অনন্য ভট্টাচার্য]

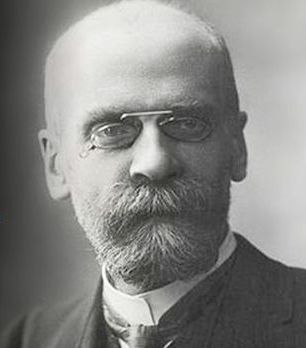

বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে, এমিল ডুর্খেইমের Suicide : A Study in Sociology (1897) গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ডুর্খেইম আত্মহত্যাকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মানসিক বা নৈতিক ঘটনা হিসেবে নয়, বরং একটি সামাজিক ঘটনা (social fact) হিসেবে দেখেছেন। তাঁর গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি এবং এর ফলাফলের বিশ্লেষণ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে এখনও সমালোচনা ও বিতর্কের বিষয়। এই প্রবন্ধটি ডুর্খেইমের মূল ধারণাগুলোকে বিশ্লেষণ করবে, তাঁর দৃষ্টবাদী (positivist) দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্ল মার্ক্সের প্রস্তাবিত দৃষ্টবাদ-বিরোধী (anti-positivist) ও হ্রাসকরণবাদী (reductionist) দৃষ্টিকোণগুলোর তুলনা করবে। এছাড়াও এটি দেখাবে ডুর্খেইমের গবেষণার পদ্ধতি কীভাবে তাঁর বৃহত্তর তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত এবং সমকালীন সমাজে কতটা প্রাসঙ্গিক। এই প্রবন্ধটি বেন ফসিকের “A Critical Review of Emile Durkheim – Suicide” লেখাটি অনুসারে তৈরি করা হয়েছে।

ডুর্খেইমের আত্মহত্যার গবেষণা মূলত অভিজ্ঞতানির্ভর (empirical) পদ্ধতি ব্যবহার করে। তিনি Rules of Sociological Method (1895) গ্রন্থে নির্ধারিত নীতিগুলি অনুসরণ করেছেন, যা সমাজবিজ্ঞানে বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি আত্মহত্যাকে social fact হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, যা সামাজিক সংহতি (integration) এবং নিয়ন্ত্রণ (regulation) দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই পদ্ধতি ডুর্খেইমকে বৈজ্ঞানিকভাবে সামাজিক ঘটনা অধ্যয়ন করার সুযোগ দিয়েছে। যদিও ধর্মীয় কাঠামোর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে গবেষণায় সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আত্মহত্যার প্রকৃত সংখ্যা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে কম রেকর্ড হতে পারে। তাই, তাঁর ফলাফলের কিছু অংশ আজকের সমাজে প্রাসঙ্গিক নয়। আবার অন্যান্য তাত্ত্বিকদের মধ্যে, মূলত মার্ক্স এর দৃষ্টবাদ-বিরোধী (anti-positivist) এবং হ্রাসকরণবাদী (reductionist) তত্ত্বের সাথেও ডুর্খেইমের এই কাজটির তুলনা করা হবে।

ডুর্খেইম আত্মহত্যাকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন :

১. পরোপকারী আত্মহত্যা (altruistic suicide): সামাজিক সংহতি অতিরিক্ত, ব্যক্তি গোষ্ঠীর জন্য আত্মহত্যা করে।

২. স্বার্থপর আত্মহত্যা (egoistic suicide): সামাজিক সংহতি কম, ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন।

৩. নিয়তিবাদী আত্মহত্যা (fatalistic suicide): অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের চাপ।

৪. অ্যানোমিক আত্মহত্যা (anomic suicide): সামাজিক নিয়ম ভাঙার কারণে আত্মহত্যা।

ডুর্খেইমের মতে, এই শ্রেণীবিন্যাস ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়, বরং কারণভিত্তিক (aetiological)। এটি দেখায় যে, সামাজিক কাঠামো ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। আধুনিক সমাজে এই পদ্ধতি এখনও শিক্ষণীয়, তবে ব্যক্তিগত মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদানগুলিও গুরুত্বপূর্ণ, যা ডুর্খেইমের সময়কালে কম বিবেচিত হয়েছে। ডুর্খেইম বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আত্মহত্যার হার বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি দেখিয়েছেন যে ক্যাথোলিক চার্চের সদস্যদের আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে কম ও ইহুদি এবং প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। তিনি দেখিয়েছেন যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সামাজিক সংহতি বাড়িয়ে আত্মহত্যার প্রবণতা কমাতে পারে। ডুর্খেইমের মতে, ধর্ম ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে এক ধরনের সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করে, যা আত্মহত্যার প্রবণতা কমায়। ধর্মীয় নিয়ম ও সমষ্টিগত আচার ব্যক্তিকে একাকিত্ব ও অর্থহীনতা থেকে রক্ষা করে।তবে আজকের পুঁজিবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে ধর্মের প্রভাব অনেকটাই সীমিত, এবং অন্যান্য সামাজিক কাঠামো (যেমন অর্থনীতি, পরিবার, সামাজিক নেটওয়ার্ক) আরও প্রভাবশালী। বর্তমানের পুঁজিবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাকে তুলে ধরে, যার প্রধান লক্ষ্যই হলো মুনাফা। এসময়ে ধর্মীয় কাঠামোর প্রভাব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, উন্মুক্ত বাজারের প্রতিযোগিতা সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করছে। কর্মজীবন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করছে। এবং ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। বর্তমানের পুঁজিবাদ ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে মুনাফাকেন্দ্রিক মানসিকতা গড়ে তুলেছে, যেখানে ব্যক্তিগত সাফল্য ও উৎপাদনক্ষমতাই সামাজিক মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু। ফলত, ধর্মীয় সংহতির পরিবর্তে এখন অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কাঠামোই মানুষের মানসিক জগতকে প্রভাবিত করছে। আজকের সময়ে অর্থনৈতিক চাপ, মানসিক রোগ বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তির সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এটি ডুর্খেইমের কাঠামোর সীমাবদ্ধতা হিসেবে ধরা যায়, কারণ তিনি এসব ব্যক্তিগত মানসিক উপাদানকে কম বিবেচনা করেছিলেন।

আবার, ফসিক দেখিয়েছেন, ডুর্খেইমের দৃষ্টবাদী পদ্ধতির বিপরীতে, কার্ল মার্ক্সের দৃষ্টবাদ-বিরোধী (anti-positivist) এবং হ্রাসকরণবাদী (reductionist) দৃষ্টিকোণ আত্মহত্যাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর আলোকে ব্যাখ্যা করে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা ও সামাজিক ভাঙন আত্মহত্যার কারণ হতে পারে। ডুর্খেইমের কাজের একটি বড় দুর্বলতা হলো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ওপর অতিনির্ভরশীলতা। ডুর্খেইমের কারণ ও ফলাফলের (cause and effect) বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক হলেও, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলির জটিলতা কম বিবেচিত হয়েছে। তাই মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা আধুনিক সমাজে ডুর্খেইমের তত্ত্বকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে।

ডুর্খেইমের Suicide গ্রন্থটি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে দৃষ্টবাদী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। তার শ্রেণীবিন্যাস ও social facts ধারণা এখনও শিক্ষণীয়। তবে ধর্মীয় কাঠামোর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং আধুনিক সামাজিক বাস্তবতার বিবেচনার অভাব এটিকে কিছু ক্ষেত্রে সীমিত করে। আজকের সমাজে অর্থনৈতিক, মানসিক ও প্রযুক্তিগত উপাদানগুলিকে যুক্ত করলে আত্মহত্যার আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ সম্ভব। বর্তমান সময়ে আত্মহত্যার প্রশ্নটি শুধুমাত্র সামাজিক সংহতি অথবা ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। ডিজিটাল মাধ্যম, মানসিক স্বাস্থ্য সংকট, কর্মসংস্থানজনিত সমস্যা, এবং প্রতিনিয়ত নতুন সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে মানুষের নিজস্ব পরিচয়ের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া আরেকটি বড় কারণ হলো মানুষের আন্তসম্পর্ক এবং সমাজের নৈতিক অবক্ষয়। এসব মানব মনে চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যা ব্যক্তিকে ঠেলে দিতে পারে আত্মহত্যার পথে। ডুর্খেইমের বিশ্লেষণে এসব উপাদানের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তবে এই উপাদানগুলোর বিবেচনা আত্মহত্যার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারে।

Glossary/শব্দকোষ:

দৃষ্টবাদ (Positivism): বিজ্ঞানের গবেষণামূলক পদ্ধতির একটি দর্শন, যা সামাজিক ঘটনাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ করে। ডুর্খেইম এই পদ্ধতির একজন প্রবক্তা।

দৃষ্টবাদ-বিরোধী (Anti-positivism): এটি দৃষ্টবাদের বিপরীত একটি দর্শন, যা মনে করে যে সামাজিক ঘটনাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কার্ল মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এর মিল রয়েছে।

হ্রাসকরণবাদ (Reductionism): কোনো জটিল বিষয়কে তার সহজতর বা মৌলিক উপাদানগুলোতে ভেঙে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি। এই প্রবন্ধ অনুসারে, মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ আত্মহত্যাকে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখে, যা এক ধরনের হ্রাসকরণবাদী ব্যাখ্যা।

সামাজিক সংহতি (Social Integration): সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন ও একতার মাত্রা। ডুর্খেইম দেখিয়েছেন, অতিরিক্ত বা কম সংহতি উভয়েই আত্মহত্যার কারণ হতে পারে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Regulation): সমাজের নিয়ম-কানুন ও নৈতিক কাঠামো যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতিরিক্ত বা অপর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণও আত্মহত্যার কারণ হতে পারে।

পরোপকারী আত্মহত্যা (Altruistic Suicide): এই ধরনের আত্মহত্যার কারণ হলো সমাজের সঙ্গে অতিরিক্ত সংহতি। ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর জন্য বা আদর্শের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে। যেমন, একজন যোদ্ধা তার দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মহত্যা করলে।

স্বার্থপর আত্মহত্যা (Egoistic Suicide): সমাজের সঙ্গে সংহতি কম হলে এই ধরনের আত্মহত্যা দেখা যায়। ব্যক্তি নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও একা মনে করে।

নিয়তিবাদী আত্মহত্যা (Fatalistic Suicide): এটি অতিরিক্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কারণে ঘটে, যেখানে ব্যক্তি অনুভব করে যে তার জীবন কঠোর নিয়মের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত, এবং তার কোনো স্বাধীনতা বা ভবিষ্যৎ নেই। যেমন, অত্যধিক কঠোর কারাগারে বন্দী বা দাসদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যেতে পারে।

অ্যানোমিক আত্মহত্যা (Anomic Suicide): সমাজের নিয়ম-কানুন ভেঙে পড়লে বা পরিবর্তিত হলে এই ধরনের আত্মহত্যা ঘটে। ব্যক্তি তার জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না, ফলে এক ধরনের নৈরাজ্যবোধ (anomie) তৈরি হয়। যেমন, অর্থনৈতিক মন্দার কারণে হঠাৎ চাকরি হারালে।

অভিজ্ঞতানির্ভর পদ্ধতি (Empirical Method): বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি পদ্ধতি, যেখানে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর নির্ভর করা হয়। ডুর্খেইম আত্মহত্যার হার বিশ্লেষণের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

REFERENCES

Durkheim, É. (1897). Suicide: A Study in Sociology. Paris: Félix Alcan.

Durkheim, É. (1895). Rules of Sociological Method. Paris: Félix Alcan.

Fossick, B. (n.d.). A Critical Review of Emile Durkheim – Suicide. Academia.edu.

Durkheim, É. (1984). The division of labour in society (W. D. Halls, Trans.). Macmillan. (Original work published 1893)